魚料理を難しくしているのは、思い込みが原因!? "魚の伝道師"ウエカツさんが教えてくれる魚の特徴や調理の仕組みは、「まさか!そうだったの?」と驚かされることばかり。思い込みをひとつずつ解消していけば、魚料理がきっと、易しくなるはず!

読了時間:5分

においがイヤ……!?魚は洗う、が基本です。

魚のにおいのほとんどは付着した水分が原因。

皆さん、こんにちは。『ウエカツ水産』代表の上田勝彦です。失われつつある日本の魚食を復興させたいという思いから、全国の水産関係者をはじめ、料理を作るすべての人の“魚のお悩み”に応えるべく、さまざまに活動しています。「魚料理を作りたいけど苦手」、「なかなか上手に作れない」。この連載では、そんな方々のために、目からウロコが落ちるような魚の話をお伝えしていきたいと思います。

さて一回目は、魚のにおいについて。これは、皆さんイヤでしょう。魚料理をしたくない最も大きな理由ではないですか? ただ、皆さん、魚、ちゃんと洗ってますか? 魚の切り身は洗わなくていいと思っている人が多いんだけど、これがまず間違い。店で売られている魚はもちろん衛生的に扱われているけど、表面に水分があるから、時間の経過とともにどうしても雑菌が増えてしまう。魚のにおいのほとんどはそれ。実は、魚に付着している水のにおいなんだよ。だから、まずそれを落とす。魚料理をおいしく作る第一歩は、“魚の味を落とさない方法”で洗うことなんだ。

パックであっても、柵であっても、洗ったほうが刺身は旨くなる。今まで食べてきた刺身との違いが、喉を通った後味でわかるはず

3つのステップで、においを落とす。

洗うタイミングは、買ってきてすぐの、冷蔵庫に入れる前。そのタイミングでやっておけば、においがどんどん魚にしみ込むのを防げ、保存性も高まる。これはぜひ習慣にしてほしい。

洗い方は、魚の臭みの程度に応じて3段階。まずは、魚全体を流水に3秒当てる。のんびり洗っていると魚が水を吸って味が落ちるので、あくまで3秒で素早く。そしてしっかり水分を拭き取って、保存を(洗い方、保存方法は下を参照)。水分が残っていると、また雑菌が増えてにおいのもとになるので、しっかりと拭いて水気を残さないことが大事。また、空気中の雑菌が付着・増殖すると、これも新たなにおいのもとになるので、保存するときはキッチンペーパーで包んだ上、ラップで空気を遮断しておこう。

“流水3秒”でもまだにおいがあるときは、魚の表面の細胞に、においがしみ込んでいる可能性がある。そこで第2段階。しみ込んだにおいを引っ張り出すために、塩を使う。塩が持つ“脱水する”働きを利用するわけだ。水に溶けているにおいを外に吸い出してやるようなイメージ。魚全体に塩をまぶして3秒おいたら、再度流水に3秒当てて、塩を洗い流す。そしてしっかり拭いて保存。

基本|魚の洗い方

魚は、買ってきたら冷蔵庫に入れる前にまず洗う。においも取れる上、保存できる期間も長くなります。

1| 流水3秒+拭く

流水を当てて表面を3秒洗う。その後、キッチンペーパーや吸水性の高い布でしっかり水分を拭き取る。これでにおいが取れれば保存・調理へ。

まだにおいが残っている場合は

【2】

へ

2| 塩をまぶして3秒+流水3秒+拭く

魚の表面にしみ込んだにおいを吸い出すために、塩をまぶして3秒おく。その後、

【1】

の流水3秒+拭く、を行う。

まだにおいが残っている場合は

【3】

へ

3| 酒をまぶして3秒+流水3秒+拭く

塩で消えない場合は、酒でにおいを分解する。おちょこ1杯分くらいの日本酒をまぶして3秒おく。その後 【1】 を行う

保存方法

キッチンペーパーで包み、ラップに包んで冷蔵庫のチルド室など温度の低い部屋で保存を。キッチンペーパーは2日に一度は取り換える。

刺身や干物も洗って手当て。醤油で洗う方法も。

洗うことで魚が旨くなる。それがよくわかるのが刺身だね。焼けば香ばしさでにおいを隠すことができるけど、そのままを味わう刺身は、洗うという手当てがあるかないかで大きく変わってくる。柵なら、切る前に先ほどの手順で手当てを。パックの刺身の場合は、醤油で洗い流すのが有効(下を参照)。ひと切れずつ水洗いして拭くより、断然楽だ。醤油は塩分を含むので、塩と同様、表面に入り込んだにおいを吸い出してくれる。もちろん食べるときには醤油は不要。そのまま、わさびをのせてどうぞ。ぶりやかつおなど、青背の魚は、和辛子も合うよ。

魚料理のにおいの問題は、おおむねこれで解決するはずだ。が、手につくにおいもイヤだよね。それを取る方法は実に簡単。手を濡らして、水道の蛇口ノズルを握って揉むだけ。金属イオンには殺菌消臭効果があるので、ぎゅぎゅっと握れば、手についたにおいを消してくれる。同様に、使い終わったまな板も、水を流しながらステンレスたわしで洗えば、においが残らない。

焼くと香ばしさでにおいを隠せるが、やはり手当てを。鮮度が落ちるほどにおいが出やすいあじの干物も、手当てをしてやれば、旨さが格段に上がる

パックの刺身は醤油洗いで!

すでに切られている刺身は、素早い水洗いが難しいので、塩の仲間である調味料・醤油を使おう。塩と違って液体なので、においを吸い出すと同時に、洗い流すこともできる。

1| ボウルなどに醤油を入れ、その中で刺身を1枚ずつ洗う。そのまま皿に盛りつける

2| 盛りつけ終わったら、余分な醤油を拭き取る。すでに味はついているので、わさびや和辛子などでいただく

パックをそのまま食卓に出したいとき

大胆に、醤油を流しかけよう。刺身の下に敷かれているつまが醤油を吸い取ってくれる。もったいないが、魚のにおいが醤油とともにこちらに移るので、食べないほうがいい。

生ゴミの処理、手についたイヤなにおい対策方法

ゴミのにおいも意外に大きい悩み。

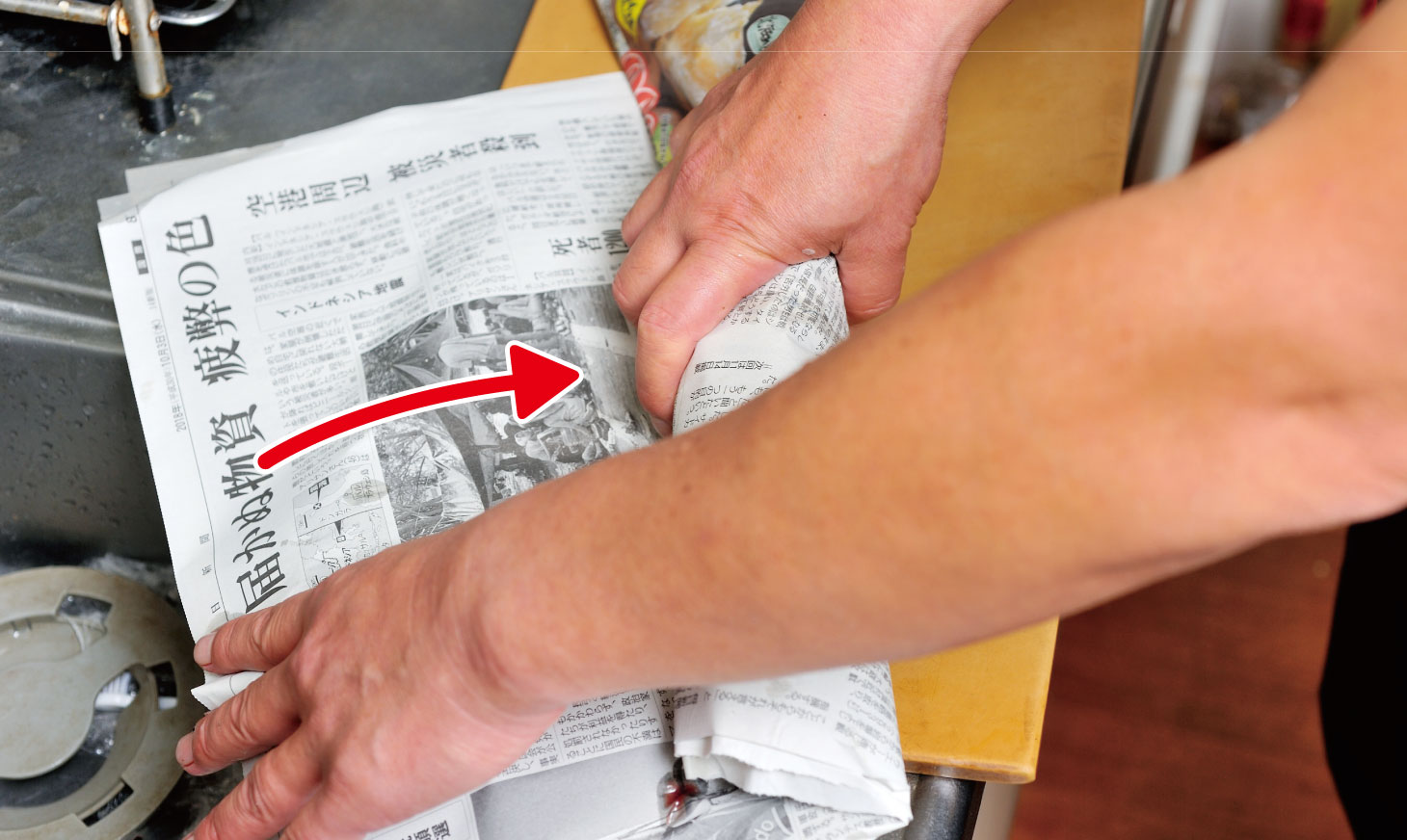

あとは、魚料理の後に出る、内臓や骨などの処理がイヤで魚を避ける人も多いね。ゴミのにおいの問題だ。ゴミの日までのことを考えると、おっくうになっちゃうんだろうね。においが出ないように処理するには新聞紙の活用を。ゴミを新聞紙で包むんだが、ちょっとしたコツがある(下を参照)。中の空気を抜くようにして固く包んでから、ビニール袋に入れ、空気を抜いて固く口を結ぶ。こうすると、たとえ炎天下に置いたとしても、3日はにおいが気にならない。これでゴミの日までにおいが出ないわけ。

ほらね。魚は確かににおいが気になる食材だけど、きちんと処理すれば、何も問題はないんです。魚はくさいもの、というのが思い込み。今後も、この連載をきっかけに、食卓に魚が登場する機会が増えることを祈ってます!

においを抑えるゴミの処理方法

ゴミの日までのにおいが困る……。そんな悩みは新聞紙で解決!新聞紙は吸湿力、消臭力が高く、イヤな生ゴミのにおいを抑えてくれる。

1| 1日分の朝刊を用意し、そこから2枚を抜いて敷いておく。抜いた2枚は2回たたんで、敷いた新聞の上に置く。その上に魚の骨や皮などのゴミを、水を切ってから置く

2| 下から斜め上に巻くように包んでいく。時々、中の空気を抜くために巻いた部分を手前に引っ張る

3| 90%ほど包んだら、空気を抜くように両端を折り曲げ、最後のひと巻きをきつく締める

4| 空気を抜くように全体を押さえたら、ポリ袋に入れて、空気が入らないようしっかり口を結ぶ

手についたにおいは蛇口で取れる!

手に魚のにおいがついたときは、手を水で濡らしてぎゅぎゅっと蛇口を握ればOK。ステンレスのイオン効果でにおいが消える。料理し終えたまな板も、ステンレスたわしで洗おう。