“むせやすい”も、のどの衰えのサイン!『声帯』は食事中の安全を守る

読了時間:15分

“むせやすい”も、のどの衰えのサイン!『声帯』は食事中の安全を守る

事故が起こりやすいのどの複雑な構造。

もうひとつ、お聞きします。熱いお茶や麺料理などをすするとき、むせてしまうことはありませんか?以前よりその回数が増えてきたなら、これもまた、のどの筋肉が衰えてきたサインだと言えます。飲食物が誤って気道に入る【誤嚥】のリスクが高くなっているのかもしれません。

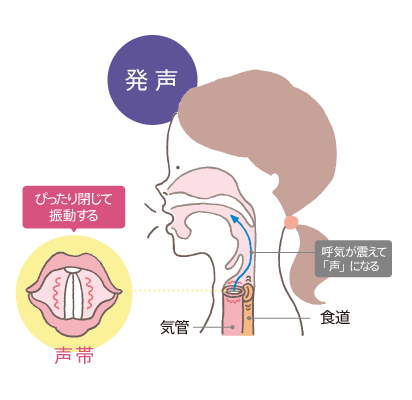

誤嚥が起こる理由は、のどが発声、呼吸、嚥下という異なる3つの仕事を担っていることに関係しています。

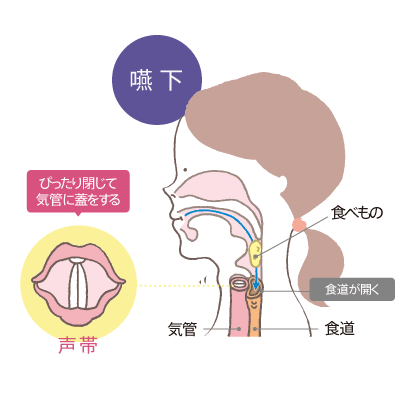

「発声するとき、呼吸をするとき、嚥下のとき。のどはそれぞれ違った動き方をしています。発声時は、声帯を閉じ、それを震わせることで声を生み出しています。呼吸時には、声帯と気管が開いて空気が肺へ送られ、嚥下時は、声帯と気管を閉じ食道が開いて、飲食物が胃へ送られます。発声も呼吸も嚥下も、ごく当たり前に行われていますが、これをできるのは実はすごいこと。3つの異なる仕事を担うのどは、事故が起こりやすい構造になっているからです」

その構造とは、空気を送る気管と、飲食物を胃に送る食道が平面交差をしていること。“魔の交差点”とも呼ばれているそうです。

「気管と食道は本来交わるべきではないのですが、600〜700万年前にヒトが直立二足歩行を獲得した際に、のどの構造が変化してしまったのです。その進化の過程で、ヒトは言葉を話せるようになりましたが、ひきかえに誤嚥や窒息の宿命を背負ってしまったと言えます」

声帯が衰えると深刻な病気の心配も。

異なる3つの仕事を担うことで、誤嚥が起こりやすいのど。事故を防ぐために、“交通整理”をしているのが、【声帯】です。

「声帯は発声に欠かせないものですが、実は命を守ることが最も重要な役割。声帯がシャッターのようにぴったりと閉じることで、食べものなど異物が、気管に入ることを防いでいます。声帯が衰えるとぴったり閉じなくなるため、そこに飲食物が入り込みやすくなるのです」

声帯は、たった、1センチほどの小さな筋肉。それが安全に食べられるということを叶えているということです。

「食事中にむせるのは、入り込みそうになった飲食物を押し出そうとする反射。それで誤嚥を防いでいるのですが、回数が多くなっていると、やはり声帯は衰え始めている証拠だと言えます。そのまま何もしないでいると、さらに深刻な状態に発展しまう可能性があります。心配なのは【誤嚥性肺炎】。気管へ入った飲食物に付着していた細菌が、肺などで繁殖して炎症を起こす病気です。誤嚥性肺炎は、日本人の死因の6位で、年間4万人以上が亡くなっています(厚生労働省「令和元年(2019)人口動態統計月報年計の概況」より)。食事を安全に楽しむためにも、声帯はとても大切なものなのです」