今や“社会問題”とも言われる花粉症。3人にひとりが花粉症だとされています。多くの人が悩まされているからこそ、それぞれに違う“花粉症対策の常識”があるのでは?と本誌編集部は考えました。花粉飛散を前に対策を考えたいこの時期、花粉症についての知識をアップデートしておきましょう。花粉症とはどんなものなのか、どうつきあっていけばいいのか。専門の先生にうかがいました。

読了時間:分

これからも発症しないと思う

誰もが発症する可能性があります

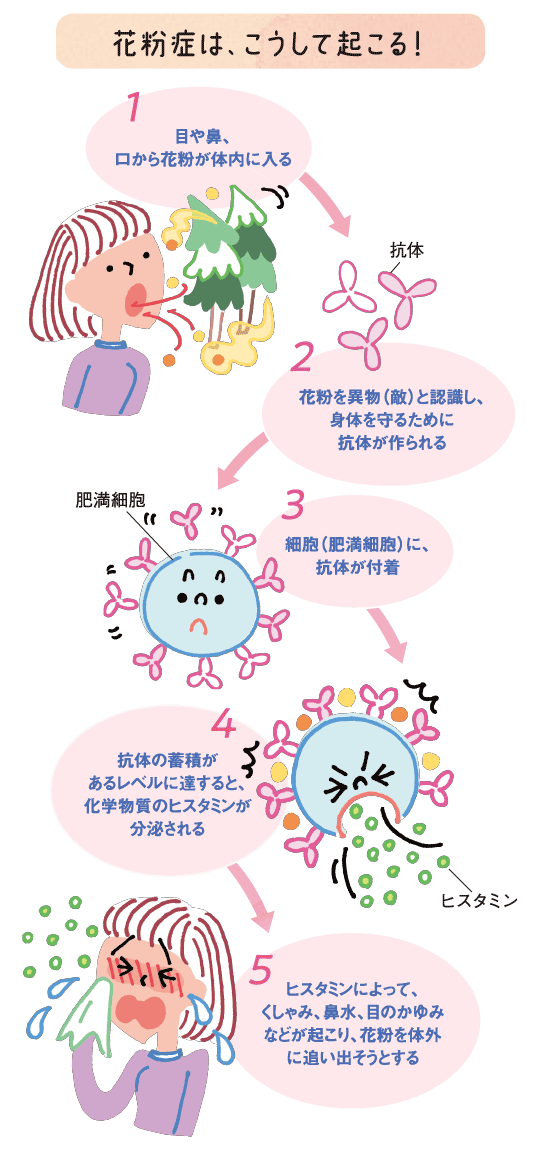

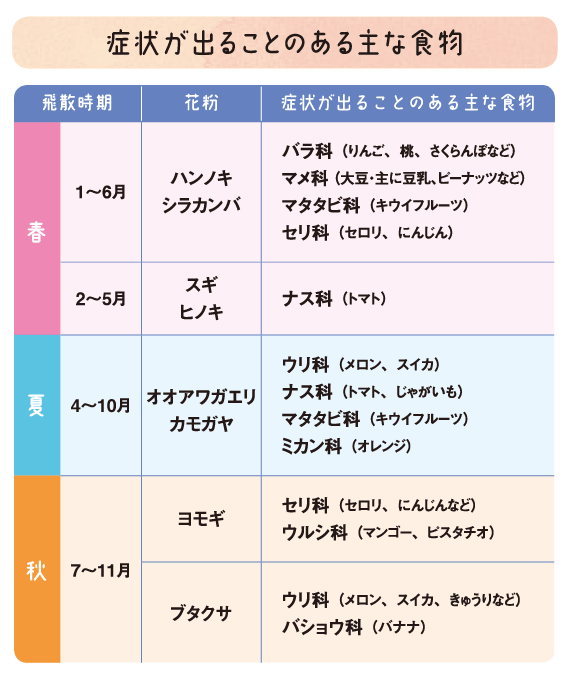

花粉症は、植物の花粉が原因で生じるアレルギー症状のこと。目や鼻から入ってきた花粉が異物=敵とみなされると、身体を守るための免疫システムによって抗体が作られ、花粉に接触するたびにそれが体内に蓄積されます。抗体の蓄積量があるレベルに達すると花粉症を発症します。つまり、花粉と接触する機会がある限り、年齢に関係なく誰でも発症する可能性があるのです。原因となる花粉はスギ、ヒノキ、ブタクサなどさまざまですが、多くはスギで、主に2~4月に飛散します。発症していない人も、この時期はマスクや眼鏡をつけて、できるだけ花粉を体内に入れないようにしましょう。

さらに増える

が、それまでは増加すると考えられます

花粉症は、1970年代前半に急増しました。それは、1950年~70年代にスギの樹林がさかんに行われたため。スギが、花粉を放出する樹齢25~30年に成長したことで、花粉症が増加したのです。現在、スギの植林は、無花粉・低花粉のものに移行する取り組みが行われていますので、やがてスギ花粉症はなくなるかもしれません。ただ、これから当分は、有病者は増加するはずです。今あるスギの80%がこれからも花粉を飛散させ続ける上、20%のスギは、この後花粉を飛散させる樹齢に成長するからです。25年前は6人にひとりだったスギ花粉症の有病率は、現在3人にひとりにまで増加しています。今後もさらなる増加が考えられます。

快方に向かっていると思う

蕎麦アレルギーのある人が、蕎麦を食べなければ症状が出ないように、花粉の飛散量が少なければ、症状は軽くなることがあります。ただ、花粉症は自然に治ることはなく、ほかのアレルギーを発症しやすくもなります。特に食物アレルギーとの関連があり、スギ花粉症のある人は、トマトを食べると口の中がかゆくなることも。それは、スギ花粉が持つアレルギー原因物質とよく似た構造の成分がトマトに含まれているからです。気になる症状がある場合は、医師に相談してみましょう。

医者でないとわからない

自分でも見わける方法はあります

くしゃみや鼻水など、花粉症と風邪の症状はよく似ていますが、目がかゆい、しょぼしょぼするなど、目の症状がある場合は花粉症、鼻水が黄色ければ風邪だと考えられます。ただし、症状が重い場合は病院を受診しましょう。

家族も花粉の侵入に気をつける

花粉を家に持ち込まない努力を

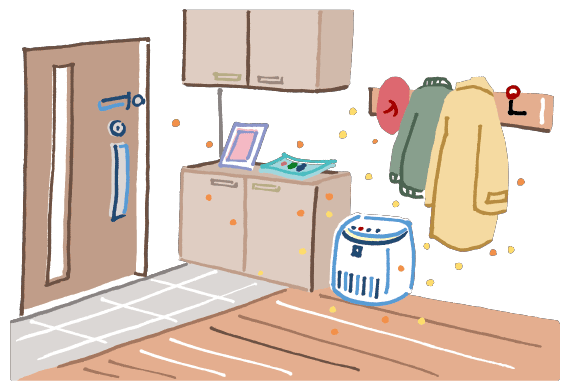

目には見えませんが、外出すると髪や顔、洋服などに付着しています。同居家族に花粉症のある人がいる場合、全員が家に花粉を持ち込まないように気をつけましょう。帰宅したら、上着は肩や背中を払って、玄関に置いたポールハンガーやウォールフックにかけましょう。玄関は風通しがよく、外に花粉を出しやすい上、室内に持ち込むのを防げるので、上着を置くのに最適です。加えて、シャワーなどで顔や髪についた花粉を落とすことも大切です。また、花粉が最も多い玄関にも空気清浄機を置く、フローリングの床は水拭きをするなど、侵入してしまった花粉をとり除くことも忘れずに。

根本的に治す治療があります

花粉症を根本的に治す【舌下免疫療法】が注目されています。原因になる花粉を少量からとり入れ、徐々に増やしていき免疫を獲得するというものです。これまで薬を皮下に注射する治療法はありましたが、舌の下に薬を投与する舌下免疫療法が登場したのです。この治療法で、症状が軽くなった人は80%を超えたと報告されています。また、アレルギー症状の主な原因がスギ花粉の人は、改善しやすい傾向にあるとされています。2~3年間、毎日治療薬を飲み続ける必要がありますが、若い人の場合、何十年も悩まされるのを避けられるメリットはありますから、検討してみる価値はあると言えます。

記事をシェアする