お腹が空く、眠くなるなど、私たちの身体に起こる現象。そのリズムを生み出しているのが体内時計。地球の自転と体内時計のズレがあることから、朝の光や朝食でそれをリセットすることが、健康作りにつながることがわかっています。数年前から注目されているこの体内時計。最近また、新たなことがわかってきました。

読了時間:15分

肥満や糖尿病の予防に!身体は食事・運動の時間で変わる!

どうしても乱れやすい生きるためのリズム。

目が覚めたら、カーテンを開けて太陽の光を浴びる。起床後1時間以内に朝食を摂る。夜は照明を落としていき、できるだけ光を浴びないようにする……。美と健康への意識が高い読者の皆さんは、私たちの身体にある時計・体内時計のリズムに合わせた生活を心がけていることと思います。 2014年の特集「痩せない理由は○○のせい!?身体にある時計の秘密とは?」 でも、体内時計を特集し、時間軸で考える健康法をお伝えしました。

体内時計を整えることが、なぜ大切なのでしょうか? 簡単にご説明しましょう。地球上に生きる生物はみな、地球の自転に合わせたリズムを持っています。それは環境の変化に身体を合わせていくため。例えば朝顔は、太陽の光を浴びて咲くと思われているようですが、実は、朝になれば暗闇の中でも花を咲かせます。光だけに頼らず、悪天候が続いたときにも生きられるように、自身の中で時間を刻んでいるからです。体内時計は、いわば生きるために必要な時計。ですが、今私たちは体内時計ではなく、道具として作り出された時計に沿った生活をしています。学校や仕事などそれぞれの都合に合わせて生活しているため、体内時計に乱れが生じてしまうのです。ヒトが刻んでいるのは約24.5時間のリズム。調節をしなければ地球の自転と0.5時間ズレていくことになります。それが、肥満や糖尿病、高脂血症、さらにはがんやうつ病などにつながると考えられるため、体内時計がズレないよう調節することが大切なのです。

本誌が体内時計の特集をお届けしてから四年半。そこからさらに体内時計の研究が進み、実に多くのことがわかってきました。体内時計研究は、昨年ノーベル医学生理学賞を受賞しています。

「1997年に、体内時計の本質である時計遺伝子が発見され、研究が一気に加速しました。かつてはあいまいにしか表現できなかったことも、今では【何によって、体内時計が進むのか、遅れるのか】が精密にわかるようになったのです。ノーベル賞の受賞理由は、体内時計のズレが、いかにヒトの健康に影響を与えるかを理解するために、とても重要な研究だと認められたからなのです」と、時間生理学が専門の早稲田大学教授・柴田重信先生。

朝の光と朝食は、体内時計のズレをリセットするために大切。でも、美と健康を作るためには、それだけでは足りなかったのです。健康を考えて続けていた習慣が、実は体内時計に悪影響を及ぼす可能性も! 本特集では、以前お伝えできなかった健康法と、体内時計研究の最新情報をお伝えします。

食事・運動の時間で、『体内時計』はズレてしまう!?

起きてから1時間以内に摂りたい朝食。なぜ1時間なのでしょうか?時間をあけずに摂りたい理由は、体内時計の進み方にありました。

親時計と子時計の刻む時間がバラバラに。

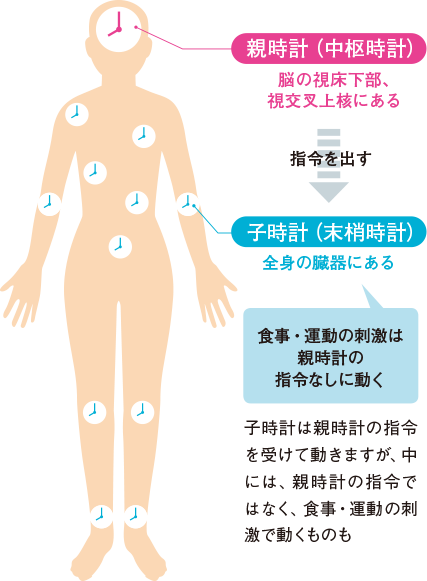

体内時計には、親と子があり、親時計が子時計を指揮している。 2014年の特集「痩せない理由は○○のせい!?身体にある時計の秘密とは?」 で、そうお伝えしました。親時計は脳の視床下部・ 視交しこう叉上核さじょうかくという場所にあり、子時計は心臓や肝臓、胃、腸、骨、筋肉、皮膚などありとあらゆる臓器にあります。目覚めてすぐ太陽の光を浴びる理由は、親時計に朝が来たことを知らせるため。その合図を受け取った親時計は、子時計に働き始めるようにと、指令を出します。それによって、地球の自転の時間から0.5時間遅れている体内時計をリセットし、時刻を調節することができるのです。

親時計が子時計を指揮することに間違いありませんが、実は体内時計の関係はそれだけではないことがわかってきたのです。

「親時計がコントロールできない子時計もあるんです。親時計の言うことを聞かない子時計があるということですね。

親時計と子時計の関係をオーケストラに例えるなら、親時計が指揮者、子時計は楽器の奏者です。実際の演奏と同じく、指揮者は、すべての奏者を常に動かし続けているわけではありません。一日の必要なタイミングで、最もよく動くように指示を出しているのです。例えば胃や腸には、エネルギー補充の準備のため朝に、腎臓には、一日に溜まった毒素を排出するため夜に、最も働くよう指示を出しています。そうして指揮者は全体をコントロールしようとするのですが、食事と運動の合図は指揮者に伝わりません。親時計のコントロールとは関係なく、直接食事や運動の合図で動く子時計があるのです。朝の光とともに朝食が必要なのはこのため。一日の最初の食事が遅れると、それだけ親時計と子時計にズレが生じます。つまり海外に行ったときのような時差ボケを、体内に抱えることになるのです」

食事・運動は、子時計を直接動かす!

朝はきちんと過ごす。では、夜の時間は?

オーケストラの演奏がバラバラになっているような状態が“体内時差ボケ”。親時計は朝なのに、子時計は夜といった状態です。

「親時計に一部の子時計が連動しないのは、本来よくできたシステム。目が見えず光の合図が受け取れなくても生きられるように、食事や運動の合図で、直接子時計が動くようになっているのです。しかし“社会的な時間”で生活する現代人にとっては、逆に不都合になってしまうようです」

健康志向の高まりから、朝の時間の使い方を考える人は増えました。しかし、夜はどうでしょうか。忙しさから、夕食や就寝の時間が遅くなってしまう人は少なくありません。

「朝をきちんと過ごしている人でも、夜はそうではないことが多いのです。夜の過ごし方を見直さないといけません。そうでないと、朝のプラスがなかったことになってしまうのです」

朝の光を浴びる、朝食を摂る。それだけではなく、一日を通して食事や運動を考えないと体内時計のリズムに合わせた生活にはならないのです。何を食べるか、どんな運動をするのかに加え【いつ食べるのか、いつするのか】ということも重要になってくるのです。

『体内時計』を整える!太りにくくなる朝食とは?

美と健康に欠かせない朝食。健康志向が高まり欠食する人は減っているようです。が、食べるものによって、体内時計をリセット&進める力が弱い可能性もあります。

多くの人が、朝食で摂れていないものとは?

朝の光を浴びて親時計をリセットできても、朝食を摂らなければ、特定の子時計はリセットできないまま。体内時差ボケのない、健康な身体作りを目指す上で朝食は欠かせないものです。

「東京・港区の小学生、中学生の1万人にアンケートを取ったところ、朝食を摂っていると答えた生徒は90%いました。ただ、その内容を調べると、多くの生徒が朝に摂るべきものが摂れていないことがわかったのです」

トーストやおにぎりだけ、スムージーだけでは不十分。子時計をリセットする力が弱いそうです。

「リセット効果があるのは、インスリンの分泌を促進するもの。つまり糖質を多く含むものです。ですからトーストやおにぎり、スムージーは当てはまっているのですが、それだけだと効果として弱い。私たちが行ったマウスを使った実験では、糖質にタンパク質を足すとリセット効果が高くなることがわかったのです」

先の東京・港区で実施したアンケートで朝食にタンパク質が不足している生徒には、運動が苦手、体力がないと答えた生徒が多かったことがわかりました。それには筋肉が少ないことが関係しているかもしれません。

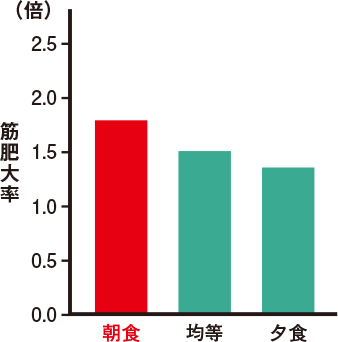

「朝は筋肉が作られる時間ですから、その材料となるタンパク質が朝食に必要なのです。朝にタンパク質を摂るほうが、夜に摂るよりも筋肉が増えることがわかっています(下のグラフ参照)」

高タンパク質の朝食で、筋肉が増える!

柴田先生の研究。負荷をかけて筋肉を鍛えたマウスを、朝の餌を高タンパク質にしたグループ、夕方の餌を高タンパク質にしたグループ、朝夕の餌のタンパク質を均等にしたグループに分けて飼育(一日に与えるタンパク質は同量)。2週間後の筋肉量を比較したところ、朝に高タンパク質の餌を摂ったグループが最も筋肉が増えることがわかりました。タンパク質は同量であっても、朝に摂るのが重要だとわかります。

筋肉不足は、肥満や糖尿病、サルコペニアにもつながります。ただ摂るのではなく、タンパク質に富む朝食を摂ることが健康作りに欠かせないのです。

朝食はしっかり、夕食は軽めに。

朝食でタンパク質を摂ることに加え、“しっかりと摂る”ことも大切だと言えます。

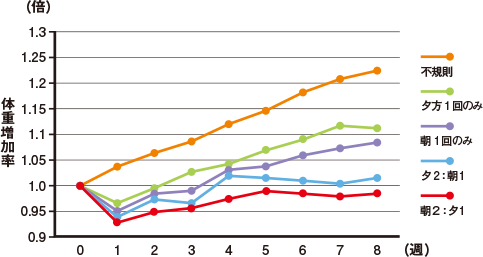

「“夜に食べると太る”のはよく知られていますね。それは、時計遺伝子のひとつで脂肪蓄積のスイッチを制御する【B-mal1】が関係しています。夜に最も脂肪を溜め込むよう働くので、夜に摂った糖質と脂質が脂肪になりやすいのです。夕食を軽くすることが肥満予防になると、マウスを使った実験でわかっています。理想は朝にウエイトを置いた食事。最も太りにくい食事の摂り方だと言えます(下のグラフ参照)」

朝食にウエイトを置くと、太りにくい。

参考文献:Fuse et al., J. Circadian Rhythm, 2012

マウスの食餌を5パターンに分けて飼育し、体重の増加率を調べた実験(一日の摂取カロリーはすべて同じ)。最も増加率が高かったのは、時間を決めずに自由に餌を食べたマウス。続いて高かったのは、夕方1回、朝1回と、一日の食餌を1回で摂るパターン。最も増加率が低かったのは、朝にウエイトを置いた2回の食餌です。一日に同じカロリーを摂るのでも、朝にウエイトを置くと肥満になりにくいと言えます。

午前中から昼間は、腸が、糖質をエネルギーとしてとり込むために最も働く時間。ですから一日の食事量の大半を昼食までに摂るのが理想です。朝には、肉や魚、卵、乳製品、豆などでタンパク質を摂ること。昼間は、とんかつやラーメンなど好きなものを摂ってもよいそうです。

「ヒトは昼行性動物。人類が誕生して以来500万年間のほとんどが、日の出、日の入りに合わせた生活を送ってきたのですから、夜に活動をするように身体はできていません。朝食はしっかり。夕食は軽めに。これが、健康につながる食事の仕方なのです」

太りにくく、痩せやすい!?運動はいつするべき?

光・食事と同じく、体内時計を動かす力がある運動。これもいつやるのか、が重要。避けるべき時間もあるのです。

太りにくく痩せやすい!運動は夕方が最適。

運動をするのは、早起きをして早朝に? それとも、仕事を終えてから夜に? 一日のスケジュールから“都合のよい時間”を見つけて運動をしている人は多いでしょう。でも、いつ、どんな運動をするかによって、身体にとってよく働くのか、そうでないのかが変わってきます。

「光・食事と同様に、運動もタイミングによって効果が異なることが多いのです。時間帯によってやるべき運動、避けるべき運動があります」

意外かもしれませんが、朝には、多くのエネルギーが必要になる、負荷の大きい運動は向かないのだそうです。

「数年前から、中学校の部活の“朝練”を廃止する動きも広まっています。さまざまな理由がありますが、大きくはケガの予防のため。アキレス腱の断裂や肉離れなどを起こす生徒が多かったのでしょう。なぜ、朝の運動でケガが多くなるかと言うと、エネルギー代謝が始まる前で体温が低く、筋肉がうまく動かないからです」

朝にやるべきは、筋肉に適度な負荷をかける運動。 『体内時計』を整える!太りにくくなる朝食とは? でもお伝えしたように、朝は筋肉を作る時間です。ヨガやストレッチのほか、階段を上るだけでも筋肉に負荷をかける運動になるそうです。

ランニングなど強度の高い運動は、体温が上がり、筋肉をスムーズに動かせる夕方がベスト。身体能力が最も高まり、スポーツ選手がいい成績・記録を出しやすくなるのだそうです。

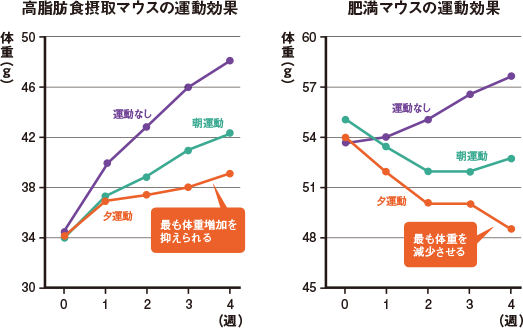

「スポーツ選手ではない人にとっても、夕方の運動には嬉しい効果があります。肥満予防とダイエットに効果的なのです。私たちの実験で、朝の運動よりも夕方の運動のほうが、太りにくい上、肥満を改善できることがわかりました(下のグラフを参照)」

夕方の運動は、最も高いダイエット効果が!

参考文献:Chronobiology International, Volume 31, 2014 – Issue 9

左のグラフは、マウスに高脂肪の餌を与えながら、朝または夕方に運動をさせてどれだけ体重増加に違いが出るかを調べた結果。輪回しによる運動を朝に4時間させたマウスと、夕方に4時間させたマウスでは、後者のほうが体重が増えにくいことがわかります。右のグラフは、高脂肪食で肥満にさせたマウスに、朝または夕方に運動をさせてどれだけ体重変化に差が出るかを調べた結果。こちらも夕方に運動をさせたマウスが、より痩せやすいことがわかります。夕方の運動は太りにくく、痩せやすいと言えます。ダイエット効果を期待するなら夕方の運動がよさそうです。

朝は、筋肉に軽い負荷をかける運動が、夕方にはエネルギー源のひとつである脂肪を燃焼させる有酸素運動がよいということです。

食事を摂るのは運動前? 運動後?

運動の前に食事をどうするか? それも気になるところです。ダイエット効果を期待して運動をしている人は、運動前に食べないほうがいいと聞いたことがあるかもしれません。が、それは避けたほうがいいそうです。

「食べないほうが脂肪を燃やしやすいという話もありましたが、その効果は一時的なもの。数日かけて、食べないで運動をしたときと、食べて運動をしたときを比べると、消費カロリーは同じ、かつ食べて運動をしたほうが脂質をより燃やすことがわかりました。朝食を食べる前に運動をするのがいいと思っている人もいますが、実はよくない。過食になりやすくもあります。朝食、昼食を摂って、夕方に運動をするほうが、エネルギーを効率よく使えるのです」

夜の運動は体内時計を遅らせ、睡眠に影響が出ますから、できれば避けたいもの。運動は、朝には負荷の少ないものを、強度の高いものは夕方に。それが健康に役立つと言えます。

体内時計に直接影響する食事と運動。ただ摂る・するのではなく、いつ、どのようにするかを考えることで、真の美と健康につながっていくのです。

忙しくてもできる!『体内時計』を整える方法

体内時計に合わせた生活を送ることが、健康作りのカギ。食事の摂り方、目的に合わせた運動のほかにも知りたいことは、まだまだあります。健康のために摂っている食品は、いつ摂ればいい?不規則になってしまうときはどうすればいいの?体内時計を考えた、よい方法を柴田先生にお聞きしました。

1| 朝食と夕食。それぞれ何時に摂るのが理想的?

一日の食事は、12時間以内に摂ることが理想です。朝食を7時に摂るなら、夕食は19時までに摂ると12時間以内になりますね。重要なのは、何時に食べるかではなく、寝ている時間も含め食べない時間を多くとることです。それによって体内時計にメリハリができるからです。アメリカのある研究(※)では、一日の食事に14時間以上かけていた肥満者を、10~11時間の間で食べるよう16週間コントロールしたところ、体重減少と睡眠改善が見られました。絶食時間を12時間確保すると(±2時間までが許容範囲)、太りにくくなり、ぐっすり眠れるようになると言えます。

(*)Gill S Panda S, Cell Metabolism.22、789-798、2015

2| コーヒーが好き。毎食後飲んでいるけど大丈夫?

夕食後は控えましょう。コーヒーを楽しむなら夕方まで。最低でも寝る4時間前までにしましょう。理由は眠れなくなるから、ですが、カフェインの覚醒作用だけの問題ではありません。それは実は一時的なもの、カフェインが体内時計を遅らせるのが問題なのです。コーヒーは朝がベストです。カフェインが体内時計のリセットに役立つことに加えて、コーヒーが持つ抗肥満効果も期待できます。

3| やはり家族や友人と外食を楽しみたい。時々、夕食をたっぷり摂ってもいい?

家族が顔を合わせるのは夜だけという家庭も多いでしょうし、社会的なおつき合いもあるでしょう。時々は夕食をしっかり楽しんでも大丈夫。週1回までなら、体内時計は夜型化しにくいと言えます。

4| 体内時計を朝型に変えるのに、どれくらいの日数が必要?

朝食をしっかり摂る、夕食は控えめにするなど、体内時計を整える生活を3日続けると、4日目にはぐっすり眠れる、すっきり起きられるなど効果が見えてくるはずです。三日坊主にならずに、続けましょう。

5| どうしても帰りが遅くなってしまう。夕食をどう摂ればいい?

2回にわけて摂るようにしましょう。夕方おにぎりやパンなどの主食を、夕食で肉や魚、野菜などの副菜を摂るようにするといいでしょう。遅い時間に摂ると糖質や脂質が脂肪になりやすいため、主食は早い時間に摂ることをおすすめします。

6| 仕事の関係で、運動の時間は夜になる。運動しないほうがいいの?

夜の運動が習慣になっていて、眠れているのであれば問題はありません。マウスを使った実験では、長期間、毎日運動をさせると、体内時計の変化がどんどん小さくなることがわかりました。運動によるストレス負荷が体内時計を遅くする原因ではありますが、一方で、私たちの身体には日々のストレスに対応する機能もあります。毎日運動を続けることでストレスへの耐性ができ、体内時計への刺激も弱まると言えます。

7| 仕事が休みの日も、いつもと同じ時間に起きたほうがいい?

毎日同じ時間に起きるのが理想です。夜更かし・朝寝坊は休日の楽しみのひとつかもしれませんが、それをすると、海外旅行へ行ったときの時差ボケと同じ状態を作ることになるのです。休日と平日の時差が大きいと肥満になりやすいこともわかっています。休日の朝寝坊はおすすめしませんが、少しの朝寝坊は許されます。2時間以内に抑えましょう。

8| 牛乳、納豆はやっぱり朝食に摂るべき?

どちらも、筋肉を作る材料・タンパク質を含んでいるので朝食に摂りたい食品ですが、夕食で摂ると、期待できる効果が変わります。牛乳のカルシウム、納豆が含むイソフラボンの一種・ダイゼインが、骨形成をより促進させます。骨粗しょう症予防を考えるなら夕方に。ただ牛乳は脂質が多いので、夕食で摂るなら低脂肪乳を選ぶとよいでしょう。