「私なんか……」「どうせ私は……」。そんな風に、自分を否定するような話し方をする人は少なくないようです。それは謙遜?それとも自信のなさ?あるいは自分自身を守るためかもしれません。でも、考えてみてください。自分らしくいられるほうが、楽しいと思いませんか?自分を否定してしまうのは、実は脳の癖。その癖をなくすことができれば、自己否定を手放せる上、肯定もできるそうです。自分らしく楽しく生きる。そのための脳の作り方、知りたくありませんか?

読了時間:10分

脳にある8つの「脳番地」とは?連携して働く脳の仕組み

個を抑えてしまう環境が自己否定感を強める!?

【自己肯定感】という言葉。あなたも聞いたことがあるのでは? 自己肯定感とは、自分を好意的に評価でき、自らの価値や存在意義を肯定できる気持ちのこと。 ビジネスや教育など、さまざまな場面で自己肯定感は高いほうが上手く行くと、注目されるようになりました。その背景には、日本では自己肯定感が低い人が多いことがあるかもしれません。こども家庭庁の発表によると、諸外国に比べ、日本の若者の自己肯定感が低いと指摘されています。

「日本は、自己肯定感が育ちにくい環境にあると言えます。なぜなら、会社や学校などの集団の中で、突出しないことがよいとされているからです。集団を乱さない、周りの人と同じであることが優先されるあまり、“個”を抑えるようになってしまうのです」

お話をうかがったのは、加藤プラチナクリニックの院長、加藤俊徳先生。自己肯定感に関するものをはじめ、脳にまつわる書籍を多数書かれている先生です。

集団から突出しないこと。先生の言葉を聞いて、筆者は息子が通っていた中学・高校を思い出しました。髪型や下着の色など事細かに決められた校則がいくつもあり、それを守れないと厳しく指導されるのです。中学生らしさ、高校生らしさというぼんやりとした模範を押しつけられ、自分らしくあることを認めてもらえません。確かに、自己肯定感が育ちにくい環境なのかもしれません。

自己否定も自己肯定も脳の癖であることは同じ。

「日本人の自己肯定感の低さは、若者に限ったことではありません。現代は競争社会だと言えます。多くの人がよい学校、よい会社に入り、よい給料を得ることが幸せだと教わります。 自分自身でなく、社会が作ったものさしで自分を肯定していると、年齢を重ねて突然自分を見失う こともあります。定年退職をした人が精神的に不安定になりやすいのも、それが理由。集団から離れると、途端に自分の評価のよりどころを失ってしまうのです。近年では、ミッドライフクライシスも問題。中高年期に、これからの人生を思い悩む現象です。例えば、会社にいても先がないと感じたり、子育てを終え、やりがいがないと感じたり。これも同じく評価のよりどころを失うことで起きるのです」

自己肯定感を高めると、さまざまなことが上手く行く。そう思っていた筆者ですが、自己否定をしていると上手く行かない、ということなのではと感じ始めました。

「 子どもでも大人でも、自己否定すると脳はフリーズ状態になり、成長しなくなります。 どうせ何をしても無駄だとか、また失敗したらどうしようと考えるようになり、何かに挑戦しようという意欲もなくなります。何にも関心が持てなくなる、注意力が低下することもあります。自己肯定感も自己否定感も、一種の脳の癖。自分を肯定する回路、自分を否定する回路ができ上がっているのです」

筆者の息子は、高校生まで自己否定感強めでした。そういう性格なのだろうと思っていましたが、大学生になった今は違います。きっと何かのきっかけで、脳の癖を変えられたんだな、と思います。脳の癖、脳の回路とはどのようにできていくのでしょうか。次で詳しくお伝えします。

脳の癖が「自己否定感」を生む。偏りを整える方法

脳にある8つの脳番地。それぞれが連携して働く。

自己肯定感も、自己否定感も、脳の癖。脳を上手く使いこなせていないということだそうです。

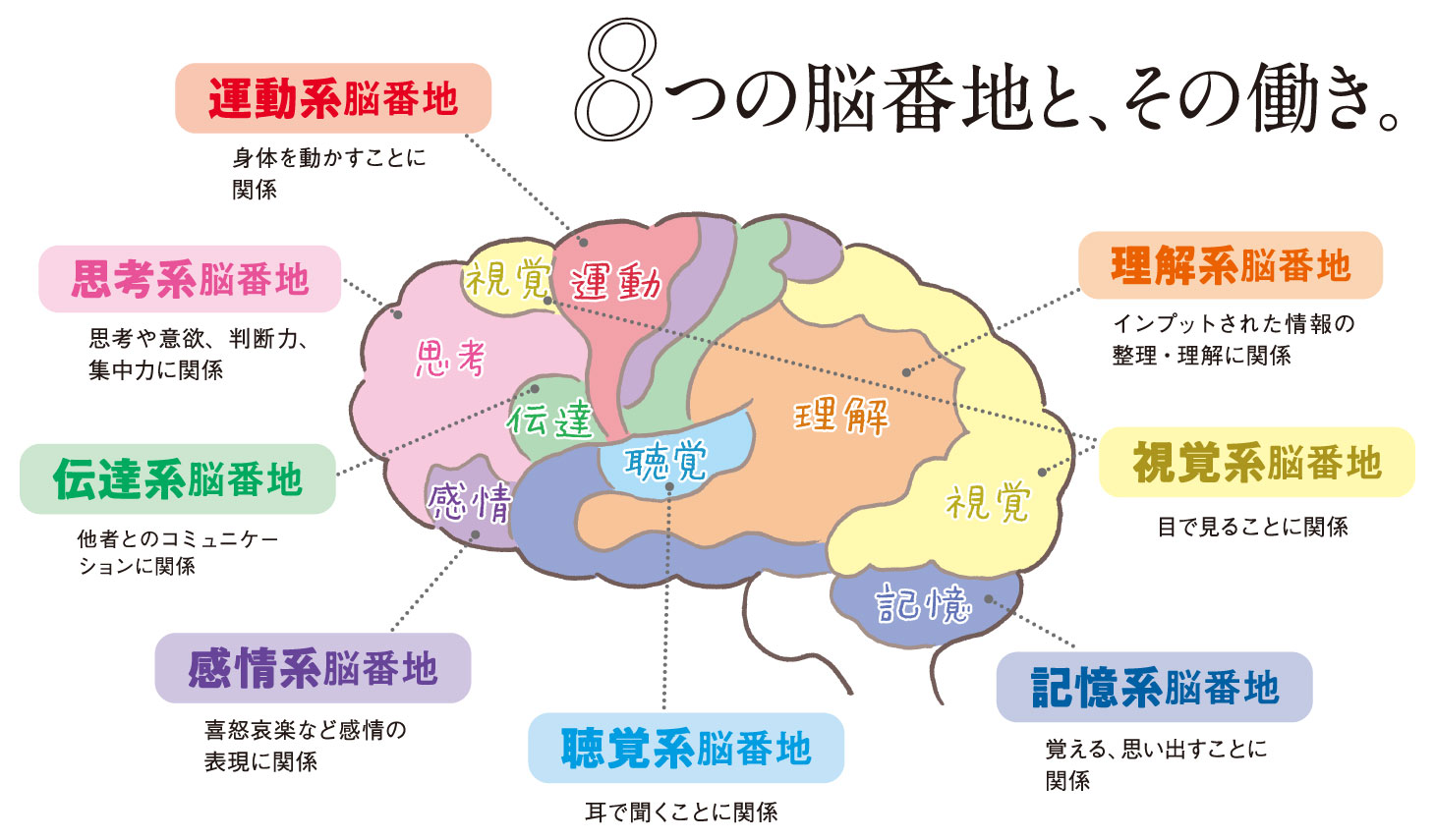

「脳の働きは、【脳番地】という考え方で理解できると考えています。脳には1000億個以上の神経細胞があり、同じような働きをする細胞同士が集まって“基地”を作っています。私は、その基地ごとに番地を振り、【脳番地】と呼んでいます。わかりやすくするために、大きく8つの脳番地にわけました。自己肯定感は、その8つをバランスよく使いこなせている状態。自己否定感は、偏った使い方をしていると言えます」

8つの脳番地には ・思考系脳番地・感情系脳番地・伝達系脳番地・運動系脳番地・聴覚系脳番地・視覚系脳番地・理解系脳番地・記憶系脳番地があります(詳しくは下にある図を参照)。

「脳番地は独立して働くのではなく、それぞれが情報をやりとりしながら働いています。例えば、人と会話をするだけでも、声を聞くための聴覚系、言葉を理解するための理解系、相手の表情を読み取るための視覚系、自分の言葉を伝えるための伝達系などが連携して働きます。自己否定してしまう人は、自分を正確に見ることができていない場合が多い。これは、特に理解系、思考系、記憶系の働きが悪くなっていると言えます」

過去の経験を書き換え、新しい回路を作る。

自己否定感が強い人は、過去の体験に囚われていることが多いそう です。

「失敗した体験をマイナスだと捉えて、自分はダメな人間だと結論づけてしまうわけです。確かに、失敗は心にダメージを受けますが、マイナスだけではないはずです。失敗によって、それを回避するための策を練ることもできますし、挫折を経験することで他者の痛みを理解できるようにもなります。 失敗はプラスにもなるのです。さらに言えば、失敗を体験していない人などいないという事実を認識することも必要 です」

自己否定してしまう人は、そんな過去の記憶を書き換える作業が有効だそうです。

「 記憶系脳番地に刻まれた過去の書き換えです。単なる失敗ではなく、貴重な体験だったと肯定するのです。 そうすると、その体験の意味を違った角度から理解することにもなり、理解系脳番地が刺激されます。そこからは失敗をプラスに捉える思考になるでしょう。そうして思考系脳番地に新しい回路ができる。つまり、肯定する癖がつくわけです」

自己肯定感も自己否定感も、どちらも自分で作り出すことができる。 性格によるものだからなかなか変えられないのでは、と筆者は考えていましたが、そうではないんだな、と気づかされました。

自己否定を手放す4つの習慣。脳をリセットするコツ

フリーズした脳に刺激を与える4つの方法。

自己否定を手放すにはまず自分自身を見つめ、評価することから始めるとよい そうです。

「自己否定のパターンに陥っていることに、気づいていないのが問題。客観的に自分自身を見るだけで、自然と脳が働きます。自分の体重を知り、ダイエットを始めようとするのと同じような仕組みです。それは、脳番地を偏りなく使うことにつながります」

ここでは、自己否定から抜け出せる、4つの方法を紹介します。

自己否定のスパイラルから抜け出す方法。

1| 自分の強みを言語化する。

日本には、集団の中に収まることがよいとされる空気があります。同調圧力が強く、人と違った意見や行動はバッシングされやすい。そんな社会の雰囲気を察知するのは、脳の【右脳】の部分。主に言語以外の情報処理を担っています。 右脳の働きが優勢になると、社会全体の抑圧的な空気に影響されて、自分を否定するような思考になりやすい。 だからこそ、【左脳】を働かせましょう。左脳は、言語の情報処理を担う部分。「私は●●●が得意」「●●●の能力が高い」、など、自分の強みを言葉にしてみてください。そうすると、右脳優勢に傾きがちなところを、左脳の働きで、自分を肯定しやすい状態に引き寄せることができます。左脳が優勢になると空気が読み取れず、真意を汲み取れなくなることがあります。バランスは重要ですが、現代社会は、空気や雰囲気に流されやすい状況ですから、自分の言葉で左脳を働かせることを意識したほうがよいと言えます。

2| 自己肯定感が上がる人とつきあう。

交友関係は広いほうがいいというイメージがありますが、自己肯定感という視点で見ると、そうとも言い切れません。自己肯定感は人に削られることが多いもの。相手に合わせて自分を抑えなくてはいけない相手は、友人とは言えません。無理をしてつきあっているようなら、思い切ってその関係を見直すことも大切です。 人間関係は量より質。会っていて楽しいと感じられる人、自分を受け入れてくれる人、心を開くことのできる人。そういった人とつきあうことが実は大切です。

3| 外へ出て、さまざまな体験を重ねる。

インターネットの発達で、情報を得る、買い物をする、コミュニケーションを図るなど、あらゆることがパソコンやスマートフォンでできるようになりました。外出せずに済むので便利にはなりましたが、脳科学的には健全だとは言えません。文字や2次元の画像情報から得た体験を【知識経験】と呼びます。現代社会では、実際に身体を動かして何かを体験する【体感体験】が激減し、知識経験が肥大化しているのです。先に説明した脳番地で言えば、視覚系、聴覚系、理解系はかなり働いているものの、運動系がまったく働いていません。脳の働きに偏りがあると自己否定しやすくなってしまいます。クリニックで自己否定感が強い人を診ると、多くの人は体感体験が乏しいと感じます。 パソコンやスマートフォンから離れ、外へ出て散策をしたり、人と会うなど体感体験を増やしましょう。 特に、新しい環境や人間関係は脳にはとてもよい刺激になります。実体験はとても大切です。

4| 自分の基準を作る。

学歴や肩書など、社会的な評価による自己肯定感はとてももろいものです。それは、ほかの誰かを否定して自分の価値を上げているだけだからです。他者が決めた基準ではなく、自分の中でしっかりした価値観と基準を作り、自分を見つめて評価しましょう。

●何を一番大事だと考えているか

●人生のテーマは何か

●絶対にしたくないことは何か

●一番楽しいと感じることは、一番幸せだと感じることは何か

自己否定感を手放すのに一番重要なのは、このような自分の基準を作ることです。 それがあれば、社会的な評価によって自分を否定してしまうことはなくなるはずです。社会が作った基準で自分を評価してはいけません。

自己肯定感を高める生活習慣|睡眠・目標・人間関係

脳を働かせるには、休ませることも必要。

自己否定から解放されたら、今度は自分を肯定していく。ここからは自己肯定感を上げる方法をお伝えします。それらの方法は、難しいことではないそうです。

「自己肯定感を高めるのに、何か大きな成果を上げる必要はありません。日常の中のちょっとした工夫で、自己肯定感を上げることができた人は、多くいます」

まずとり入れるべきなのは、十分な睡眠をとること だそうです。

「1日、8時間以上眠るようにしてください。睡眠不足は脳の最大の敵。脳を働かせるには、休ませることが不可欠です。睡眠不足は、脳番地の思考系、感情系に影響があり、感情のコントロールが難しくなります。ひと言で言えば怒りっぽくなるのです」

何か目標を作ることも有効 だそうです。

「高い目標を掲げる必要はありません。自分のできることで十分です。実は私は子どもの頃、音読ができませんでした。聴覚系脳番地が上手く働かなかったためです。ずいぶん克服しましたが、今でもまだ得意ではありません。そんな私が、俳優のようにスラスラと音読できるようになるという目標を掲げても、一生自己肯定感は上がらないでしょう。苦手の克服が目的ではありません。自分をコントロールできている、と感じることが大切。私の目標のひとつに、体重の維持があります。毎朝体重計に乗り、いつもと同じだとわかるだけで、自己肯定感が上がっていると感じます」

例えば、ウォーキングをするという目標も、距離や回数は関係ないそうです。

「3日続けるという目標を立て、それをクリアできれば達成感を得られます。100日のほうが達成感が大きいというわけではありません。 自分が決めた目標でいいのです 」

もっと成長したい!そう思うのが自己肯定感。

そのほかにも自己肯定感を上げるのに役立つ方法があります(下にある1~6を参照)。 「これは すべてやる必要はありません。無理をせず、できるものだけをとり入れて みてください」 かつて自己否定感が強かった息子が変化したのは、自分らしさを奪う集団から離れたことが大きかったんだなと感じました。新しい環境で新しい人間関係ができ、今はとても楽しそう。朝早く起きられたとか、小さな目標を達成しては報告してくることもあります。 「健康な脳は生涯成長を続けます。 自己肯定感とは、脳をもっと使いたい、もっと成長したいと脳が思うような状態です。 競争社会の中で生きていると、自分に厳しくなってしまいますが、もっと自分を可愛がるべきです。その練習をぜひしてください。それは、自分だけでなく、大切な人の幸せにもつながっていくはずです」

睡眠と目標。それに加えたい6つの方法。

1| 新しいことをやってみる。

同じ生活パターンだと脳がマンネリ化を起こします。マンネリ化すると脳の働きが悪くなることがあります。新しい行動パターンを組み込みましょう。脳の使われていなかった部分が刺激され、脳の成長につながります。

2| 別の場所に人間関係を作る。

新しい環境や、新しい人間関係は脳の一番の刺激になります。家族、学校、会社などとは別の場所にあるコミュニティに飛び込んでみましょう。また違う自分や、考え方を見つけることにもつながります。

3| 逆から考える癖をつける。

ある人から皮肉を言われた、と感じたとしても、その人は実は鼓舞するために言った、ということもあります。物事は考え方で見え方が変わります。悪い風に考えてしまうのは脳の癖。よいほうに考える癖をつけて。

4| 整理整頓をする。

使う頻度が高いもの、そうでないものをわけるなど、整理整頓は意味づけや判断力が必要な作業。理解系脳番地が活性化されます。一度にすべてを片付けようとせず、できるところだけと決めてやるのもいいでしょう。

5| 誘いにはのってみる。

友人、知人からお出かけの誘い。面倒だと感じるのは、そこに費やす労力を考えているはずです。実は脳には怠け癖があります。そのままにしていると脳の使わない部分が増えるだけ。誘いにのって脳を成長させましょう。

6| 時間を先取りする。

時間の使い方が下手な人は、時間が空いたらやろう、と思いがち。やりたいことを優先して時間を作りましょう。スケジュールを調整し休暇をとるなど、時間をコントロールしている実感が自己肯定感につながります。