冬になると、外出するのがおっくうになったり、なんだか気持ちが沈みがち…そんなことありませんか?これって“冬だからしょうがない”ことでしょうか。冬に気持ちや体調が変化してしまうのには、ちゃんと理由があるのです。対処法をきちんと知って、寒い冬でも明るく、元気に過ごしましょう!

読了時間:7分

冬に体調や気持ちが変化するのはナゼ?

人間も冬眠する!?

寒いから? 自分のせい?どちらも違います。

グッと冷え込む冬になると、朝が起きられない、起きてもなんだか気持ちがスッキリしない、さらには食欲が出て太ってしまう、なんて経験ありませんか?そして、これらを冬のせいだと頭では思っていながらも、「気持ちがだらけているから布団から出られないのかも」「意志が弱いから太ってしまう」と自分に原因があると考えてしまいがちです。

「冬に気持ちや体調が変化するのは、とても自然なことなんですよ」と言うのは、日本大学医学部の内山 真先生。朝に起きられなかったり動くのをおっくうに感じたりするのは、冬になると人間を含むほ乳類全般に元からある変化だと先生は言います。

「例えばクマは冬眠しますね。しかし、冬眠といってもまるで動かなくなるわけではありません。食料が少なく寒さも厳しい冬を乗り切るために、活動をセーブして体力を蓄えているのです。人間も冬になると、それと似たような状況になります。冬に余計なパワーを消費しないように、身体が反応していると考えてください」

冬が近づくと食欲が増してしまうことも、身体が冬になる前にエネルギーを蓄えようとしているからだそうです。つまり体調や気持ちの変化は、クマと同じように身体が環境の変化に適応しようとしているだけ。生き物として身体に備わっている仕組みなのです。

どうやらこの仕組みを理解することが、冬を元気に過ごすヒントを得ることにつながりそうです。そこでまず、身体でどんなことが起こっているのか、次で詳しく見ていきましょう。

日光を意識していますか!?

冬眠状態になるのは光が関係していた!

ふたつの大きな役割が身体に影響を与える。

冬が近づくにつれて私たちの気持ちや体調に変化が起こってくるのは、身体が冬の到来を感じることで、来たるべき厳しい季節に備えようとしているためです。言うなればこれは「季節を先読みする力」。しかし私たちの身体は、どんなことをきっかけに冬が来ることを察知しているのでしょうか。

「季節を先読みする力は、動物に本来備わっている能力です。そして、先読みするための判断基準となっているのが光、つまり日の長さなんです。日照時間は夏至が最も長く、冬至に向かって徐々に短くなっていきますね。日の長さは季節の到来よりも1〜2か月早く変化するので、動物は季節を先読みできているのです。人間にもこの能力が備わっているのですが、現代の生活では、すべての人が先読みできているわけではありません。だから冬に体調や気持ちが変化する人としない人がいるのです」と内山先生は言います。

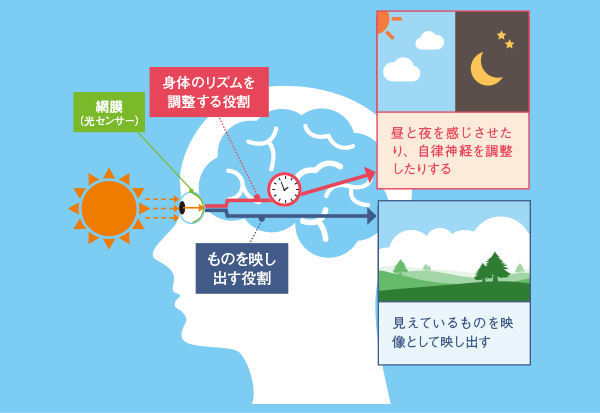

ちなみに日の長さの変化をどこで感じ取っているのかというと、それが目。厳密に言うと目の奥の網膜で感じ取っています。目にはものを見る機能以外に、周囲の明るさを感じる“光センサー”ともいえる機能があります。これによって、日の長さの変化を季節と結びつけています。「目が感じ取っている光には、“ものを映し出す”だけでなく、光センサーを通じて“身体のリズムを調整する”役割もあります。日の長さが変化したことを目が感じ取ることで、その変化が体内時計や気持ちに影響を与えているのです」(図1参照)。

図1:光のふたつの役割

現代人には光が足りていない!?

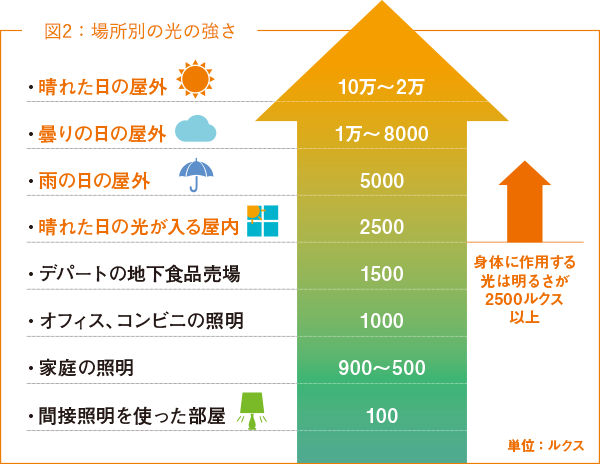

ここで知っておきたいのは、目から入ってきた光が体内時計などに影響するには、ある程度の明るさが必要だということ。光は身の周りに一年中あり、部屋の中には照明の光もあります。それでも冬になると気持ちが晴れなかったり、動くのがおっくうになるのは、光の明るさが関係しているからなのです。

内山先生によると「体内時計が光によって昼だと感じるのは、太陽の光程度の明るさを必要とします」とのこと。明るさの単位で言うと2500ルクスよりも明るい光でないといけないそうです。

「室内を明るくしても1000ルクスもありません。一方屋外では、曇りでも8000ルクス以上、晴天なら2万ルクス以上と、明るさの差は歴然です。つまり、太陽の光は別格なのです」と内山先生。

しかし現代人は、日中の多くを室内の人工光のもとで過ごしています。さらに冬は夕方に外に出てもすでに暗く、2500ルクス以上の光を浴びる機会が絶対的に不足します。日の長さが短くなるだけではなく、室内にずっといることで身体が感じる光そのものが足りないことが、冬眠のような症状を感じてしまう原因なのです。

前述のセルフチェックで多くチェックがついた人は、環境に適応しようとする力が強く、季節の変化が体調に影響しやすいと言えます。またこの傾向は女性に強く、これは本能的に子孫を残すために生き延びようとする力を持っているためかもしれない、とも内山先生は言います。

とはいうものの、季節を先読みすることで日常生活に支障があっては困りますね。内山先生によると、「光を意識する生活を心がければ改善できます」とのこと。そこで最後に、光を意識して冬を元気に過ごすためのキーワードをご紹介します。

日光と仲良くなるために!

冬眠状態から目覚める5つのキーワード。

朝の対策&眠り方で冬を元気に過ごす。

光を意識する生活とは、具体的にどうすればいいのでしょう?

「大切なのは、光をとり入れるタイミングです」と内山先生。

冬は日の長さが短く、例えば東京では、冬至の日の長さは夏至に比べて約5時間も短くなります。足りなくなった光を補うためにも、冬は朝、夕方、休日の日光を意識したほうがいい、と内山先生は言います。しかし私たちの生活を振り返ってみると、夕方や休日の行動はバラバラです。

そこで、リズムを一定にしやすい朝に重点を置いて、日光を意識するようにしてみましょう。また、朝を大切にするためには眠りにも着目を。これで身体を冬眠状態から目覚めさせ、冬も元気に過ごしましょう!

「まずは光を意識する生活を」

1| 朝の光

朝起きたらすぐに部屋のカーテンを開け、日光を感じましょう。曇りや雨の日でも、網膜の光センサーには十分な光が届きます。なかなか起きられない人も、がんばってこれを2週間程度続けると改善してきます。

2| 夕方の光

日の長さが短い冬は、日光を感じる時間を長くすることも大切です。夕方のまだ明るい時間帯にベランダや明るい窓辺へ行き、日光を感じるようにしましょう。

3| 休日の光

ゆっくり寝ていたい休日ですが、できるだけ同じ時間に起きましょう。朝を一定に保つことで、生活のリズムが整いやすくなります。その上で公園や自然の中に出かけ、屋外で光を感じながら過ごしましょう。

「冬こそ大切にしたい、快適な眠り」

4| 自然な眠り

毎日決まった時間に寝ようとすると、かえって眠れなくなることもあります。私たちの身体は脳が疲れると眠くなり、脳を最も疲れさせるのは運動です。身体を動かすなど日中をアクティブに過ごすことで、自然に眠くなってきます。

5| ぬるめの入浴

人は身体の内部の温度(深部体温)が下がるときに眠くなります。つまり、よい眠りのためには寝る前に少し身体を温めることが効果的。40℃前後のぬるめのお湯に浸かったり足湯で軽く温めれば、身体の表面から熱が逃げ、深部体温が下がりやすくなります。

Column| 光の少ない北欧の冬の過ごし方

ヨーロッパの冬は昼の長さがとても短いことで知られています。特に北欧では一日中太陽が昇らない期間もあるほど日照不足が顕著で、冬に気持ちが沈んだままになる「冬季うつ」と呼ばれる症状に悩む人も少なくありません。この症状の改善には太陽光に匹敵する明るさの光を利用した光治療器が有効で、職場や公共施設にも導入されています。また、インテリアを明るくしたり、クリスマスを盛大に祝って楽しく過ごすことも、昼が短い北欧の冬ならではの工夫です。気分が沈みがちな冬を乗り切るこういった暮らし方のヒントは、私たちにも参考になりそうです。